JAMA子刊:0糖0脂能減肥?當心了,無糖飲料可能會讓你更胖

在這個以瘦為美的時代,含糖(蔗糖)、高熱量成為人們避之不及的飲食詞匯,因此一系列“0糖0脂肪0卡”的網紅飲料應運而生。然而,一項報告表明,如果真的相信這些“無糖”飲品可幫助減肥,那就“too young,too naive”了。

南加州大學凱克醫學中心的研究人員通過對比人們食用人造甜味劑三氯蔗糖和蔗糖后機體的不同反應發現,相比蔗糖,三氯蔗糖或許“更危險”,它能“挑起”人們對高熱量食物的渴望,影響代謝反應和進食行為,尤其對于女性和肥胖人士而言,受三氯蔗糖的影響將會更大。

相關報告以“Obesity and Sex-Related Associations With Differential Effects of Sucralose vs Sucrose on Appetite and Reward Processing:A Randomized Crossover Trial”為題發表在9月28日的《JAMA Network Open》上。

三氯蔗糖在人體內不參與代謝,不被齲齒病菌利用,不會直接導致人們出現肥胖等問題,因此在生活中得到廣泛利用。盡管如此,一直以來學術界關于包括三氯蔗糖在內的人造甜味劑對食欲、葡萄糖代謝和體重的影響尚未形成明確的共識。

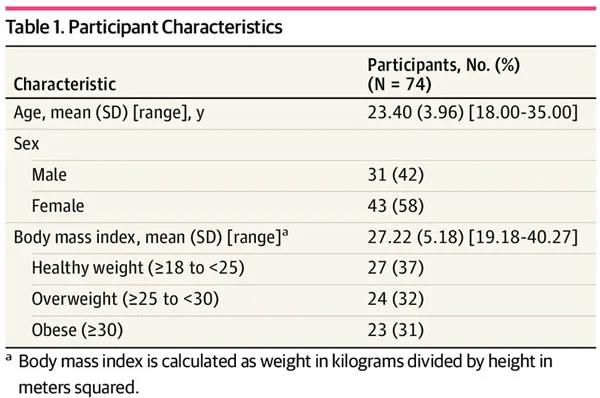

在這項研究中,研究人員納入了74名健康/肥胖/超重、男性/女性等不同類別的人群,從而更好地梳理三氯蔗糖對機體的影響。這些參與者年齡在18 至 35 歲之間,在試驗開展前至少3個月內飲食正常、身體健康、體重穩定。

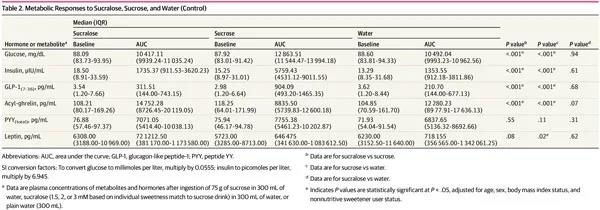

試驗共包括3輪,分別測試這些參與者攝入水、蔗糖、三氯蔗糖后機體的反應。每輪測試中,研究人員將在參與者攝入相應的飲品120分鐘內,通過MRI掃描儀評估參與者大腦中負責食欲和食物渴望的區域的激活,并使用葡萄糖氧化酶法、多功能液相芯片分析等技術對參與者的血糖、代謝物情況進行測量。在檢測結束后,這些參與者可以自主進食

分析結果顯示,與蔗糖相比,女性和肥胖的參與者攝入三氯蔗糖后大腦中負責食物渴望和食欲的區域活動增加,并且體內抑制饑餓感的激素水平全面下降,說明人造甜味劑飲品可能無法有效抑制饑餓。與之相應的,是參與者在試驗后的自助進餐行為中的表現,那些攝入了三氯蔗糖的參與者,尤其是女性和肥胖參與者,吃掉了含有更多熱量的食物

該報告的通訊作者、凱克醫學中心副教授Kathleen Page說:“在人造甜味劑對神經和行為的影響方面,我們的研究為先前的爭議提供了一些參考。通過對不同群體進行研究,我們證明了女性和肥胖者更可能對人造甜味劑敏感,并且食用甜味劑飲料更可能會導致大腦發出饑餓信號,促使人們攝入更多卡路里。”

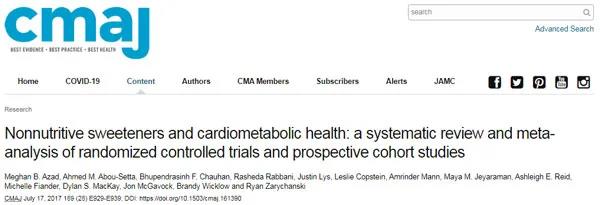

事實上,人造甜味劑不僅僅可能影響人們的進食行為、導致體重增加,2017年發表在《加拿大醫學會雜志》(CMAJ)上的一篇文章還指出,長期食用人造甜味劑產品可能與糖尿病、高血壓和心臟病的風險增加有關。

總而言之,盡管與蔗糖相比,人造甜味劑本身不含熱量、不參與代謝,但是卻更可能增加人們對食物的渴望,從而讓人吃的更多、長得更胖,尤其是女性和肥胖人群,受人造甜味劑影響會更大。所以說,在減肥的道路上,“無糖”未必靠譜,少吃才是真諦。

|

|

|

| 官網:www.baichuan365.com | 微信服務號:iseebio | 微博:seebiobiotech |

|

|

|

| 商城:mall.seebio.cn | 微信訂閱號:seebiotech | 泉養堂:www.canmedo.com |

此文關鍵字:0糖0脂肪0卡

相關資訊

- 裝修污染:兒童白血病的甲醛疑云

- Nature深度:CAR-T療法想要騰飛,這個問題一定要解決

- Nature:人臍帶血中的蛋白TIMP2有望逆轉衰老

- Diabe & Metabol:健康的血糖水平或是維持大腦健康老化的關鍵

- 芳華綻放 閃耀五月——西寶生物完美收官第52屆上海美博會

- 《Science》子刊:首次發現失眠是致命性腦動脈瘤破裂的潛在危險因素

- 【天然維生素K2】,全反式全系列(MK-3~MK-7)

- Cancer Cell:兩種新型潛在的小分子化合物或能有效殺滅其它療法無法殺滅的癌細胞

- 供應疏水聚合物-聚內酯和聚乳酸系列

- MP FastDNA(R) Spin Kit for Soil(土壤基因組DNA提取試劑盒,貨號116560200)

新進產品

同類文章排行

- 清除人體內衣原體感染的關鍵鑰匙

- iScience:一種對抗遺傳性神經系統疾病的潛在途徑

- 真的有可以中和所有已知COVID-19毒株的抗體?

- 細胞“廢物”使抗癌的免疫細胞恢復活力!

- 男性注意!這種食品攝入過多會導致結直腸癌

- 無路可退!主食中的農藥殘留,可誘發阿爾茨海默病

- Cell出乎意料新發現:原來是這種“瀕死體驗”讓癌細胞惡化

- 研究發現,冠狀病毒的形狀會影響其傳播

- Science Advances新突破:快速高效生產人體免疫細胞的新方法

- 《Nature Genetics》確定10個克羅恩病相關基因

資訊文章

您的瀏覽歷史