科學家發現植物激素“核受體”作用機理

激素調控植物生長發育和對環境適應性的方方面面。傳統認為,植物激素的受體定位于細胞膜上。最近研究表明,茉莉酸、生長素等激素的受體卻定位于細胞核中,這類似于動物激素的“核受體”。目前,人們對植物激素“核受體”的生理意義及作用機理尚所知甚少。

植物激素“核受體”作用機理

茉莉酸來源于不飽和脂肪酸的植物激素,調控植物的免疫反應和適應性生長。對應于病蟲侵害或其它逆境刺激,活性茉莉酸被其“核受體”COI1識別而釋放核心轉錄因子MYC2的活性,進而在全基因組范圍內激活茉莉酸響應基因表達。真核細胞中所有蛋白編碼基因的轉錄是由RNA聚合酶II完成的,任何基因的轉錄表達都離不開特定的表觀遺傳環境。目前,人們尚不清楚COI1如何把茉莉酸信號準確無誤地傳遞給RNA聚合酶II,以保證特異性地轉錄茉莉酸響應基因;也不清楚參與茉莉酸途徑的表觀遺傳因子如何與COI1和MYC2等遺傳因子“密切溝通”,從而形成協調一致的茉莉酸響應基因表達譜。

轉錄中介體(Mediator)是進化上高度保守的由多個亞基組成的蛋白復合物。在基因轉錄過程中,轉錄中介體分別與基因特異的轉錄因子和RNA聚合酶II相互作用,介導二者之間的信息傳遞,被稱為真核生物基因轉錄的中央控制器。中國科學院遺傳與發育生物學研究所李傳友研究組的研究表明,在茉莉酸信號轉導中,植物Mediator的亞基MED25通過與“核受體”COI1直接相互作用,而建立了茉莉酸受體蛋白與RNA聚合酶II及染色質溝通的“橋梁”。

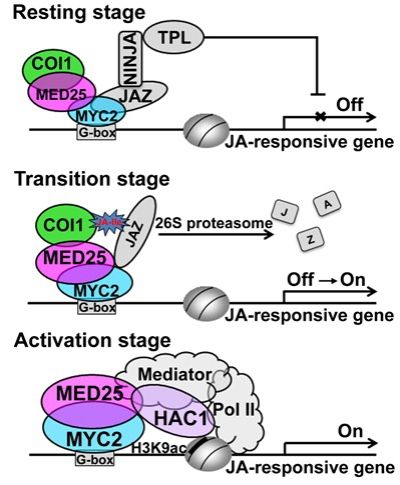

研究發現,在“靜息”狀態下,MED25通過直接相互作用把COI1招募到核心轉錄因子MYC2靶標基因的啟動子區域;當活性茉莉酸濃度升高時,MED25促進COI1依賴的對轉錄抑制子JAZ蛋白的降解。無論是在靜息狀態還是在激活狀態下,MED25的作用都有利于MYC2對茉莉酸響應基因的轉錄調控。這表明茉莉酸信號的識別實際發生在MYC2的靶標啟動子區域。

進一步研究發現,MED25還與組蛋白乙酰基轉移酶1(HAC1)相互作用,二者的相互作用可以選擇性地調控MYC2靶啟動子H3K9乙酰化,從而促進茉莉酸響應基因的轉錄表達。此外,HAC1在MYC2靶啟動子上的富集與活性依賴于COI1和MED25。因此,MED25將COI1與HAC1依賴的H3K9乙酰化聯系起來,以激活MYC2對茉莉酸響應基因的轉錄調控。

李傳友團隊先前的研究表明,MED25還與核心轉錄因子MYC2直接相互作用從而把RNA聚合酶II招募到MYC2的靶標啟動子區域。研究揭示,Mediator復合體的同一個亞基可將參與茉莉酸信號途徑的遺傳因子(受體蛋白COI1和核心轉錄因子MYC2)與表觀遺傳因子(HAC1)整合至一個協調一致的轉錄調控過程中。

上述信號轉導機制可能適用于那些受體位于細胞核中的其它植物激素(比如生長素)。研究人員發現,MED25的蛋白結構在高等動物中是保守的;人類的MED25通過直接相互作用把甲狀腺素等激素的“核受體”及HAC1的同源蛋白CBP1整合到同一個協調一致的轉錄調控過程中。研究發現了茉莉酸“核受體”的作用機理,揭示了盡管植物激素“核受體”的作用機制與動物中的顯著不同,但二者在與Mediator亞基互作及調控激素響應基因表達的層面有非常高的保守性。

該研究在線發表在PNAS雜志上。研究工作得到了科技部重大研究計劃、中科院戰略性先導專項和國家自然科學基金委的資助。

|

|

|

| 官網:www.baichuan365.com | 微信服務號:iseebio | 微博:seebiobiotech |

|

|

|

| 商城:mall.seebio.cn | 微信訂閱號:seebiotech | 泉養堂:www.canmedo.com |

相關資訊

- 首次針對印度突變株活病毒的疫苗中和活性研究公布

- The Lancet重磅!癌癥早篩不能降低卵巢癌死亡率,癌癥晚期患者將何去何從?

- 2015世界眾籌大會將于10月在貴陽舉行

- 中國藥品定價歷史上最大規模的改革塵埃落定

- 供應疏水聚合物-聚咪唑系列

- 2010武夷山旅游

- Nat Immunol:重磅!在癌細胞表面上發現第二個“不要吃我”信號

- Cell:為何免疫系統檢測不到癌癥?

- Clin Infect Dis:即使進行了早期治療,HIV病毒仍然會攻擊年輕的大腦

- 最新研究表明,喝咖啡和茶可有效降低中風與癡呆的風險!

新進產品

同類文章排行

- 清除人體內衣原體感染的關鍵鑰匙

- iScience:一種對抗遺傳性神經系統疾病的潛在途徑

- 真的有可以中和所有已知COVID-19毒株的抗體?

- 細胞“廢物”使抗癌的免疫細胞恢復活力!

- 男性注意!這種食品攝入過多會導致結直腸癌

- 無路可退!主食中的農藥殘留,可誘發阿爾茨海默病

- Cell出乎意料新發現:原來是這種“瀕死體驗”讓癌細胞惡化

- 研究發現,冠狀病毒的形狀會影響其傳播

- Science Advances新突破:快速高效生產人體免疫細胞的新方法

- 《Nature Genetics》確定10個克羅恩病相關基因

資訊文章

您的瀏覽歷史