為什么卡特的癌癥好了

去年12月6日,美國前總統Jimmy Carter發表聲明說,在使用默沙東的免疫檢查點PD-1抗體藥物Keytruda之后,此前在他大腦中出現的黑色素瘤(melanoma)消失了。

Carter奇跡般的康復,一度使Keytruda成為抗癌“神藥”。今年2月26日,耶魯大學腫瘤中心免疫學主任陳列平教授在接受《知識分子》采訪時也表示:腫瘤免疫治療PD-1/PD-L1抗體正在成為最好的抗癌藥。

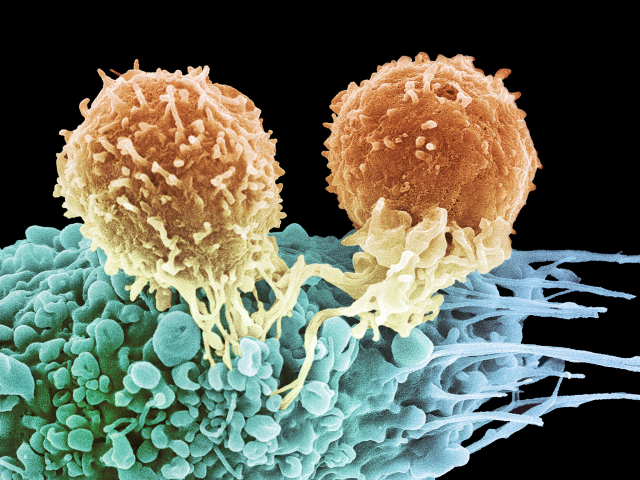

免疫系統作為人體基礎的疾病防御機制,在維護人體健康中有重要作用。由于癌細胞與正常細胞之間存在巨大的差異,因此人體免疫細胞可以根據癌細胞表面的特殊標志物識別出癌細胞,并將其殺死。然而,在癌細胞與免疫細胞漫長的搏殺過程中,癌細胞為了逃脫免疫細胞的追殺,也進化出躲避免疫細胞追殺的能力。比如說,抑制免疫細胞的活性,降低免疫細胞的殺傷力;再比如說,繼續突變,產生新的標志物,讓免疫細胞無法識別。這兩種方法在一定的范圍內都有效,這也是人類一直沒有搞定癌癥的原因。

后來,人類為了戰勝癌癥,發明了免疫檢查點抑制療法,Carter就是這樣被治好的。然而,從事免疫治療研究的大牛們不得不面臨一個現實問題:抗PD治療并不是對所有晚期腫瘤病人都有效。

從目前的統計結果來看,PD-1/PD-L1抗體僅對20%~30%的肺癌患者有效果。如果該肺癌患者的腫瘤組織為PD-L1陽性,這一數字會提高到50%左右,與理想中的100%有較大差距。

PD-1/PD-L1抗體作為靶向治療藥物,頭頂著“精準治療”的光環。然而它在目標患者身上的治療效果,著實讓我們大跌眼鏡。當然,對于這一現象,目前也有兩個解釋。

第一個是:癌組織中攜帶靶點的細胞比率會影響治療效果。就拿默沙東的PD-1抗體藥物Keytruda來講,如果患者癌組織內超過50%細胞PDL1陽性,45%的患者會出現腫瘤縮小或保持穩定的情況;與之相比,對于不足50%細胞PDL1陽性的患者,只有16.5%的人出現上述效果;而對于那些很少細胞PDL1呈陽性的患者,這個比例就下降到10.7%左右。

第二個是:免疫細胞可識別的腫瘤標志物的多寡與分布。這一點是免疫細胞獵殺癌細胞關鍵的一步,然而目前對這部分的認識并不是十分清楚。直到倫敦學院大學聯合哈佛和麻省理工學院開展相關的研究,腫瘤標志才與免疫治療之間建立關系。

上周五(3月3日)他們的研究成果,在線刊登在《科學》雜志上:他們發現腫瘤新抗原(neoantigen,腫瘤標志物)的異質性(heterogeneity)會對免疫治療的效果產生影響。

腫瘤組織在生長的過程中,會產生大量的基因突變,目前幾乎所有人都接受這一觀點。其中有一些基因的變異,會產生一些異常蛋白,當這些蛋白通過一定的路徑跑到癌細胞表面時,它就成了新抗原(neoantigen)。正是這些新抗原影響了PD-L1陽性患者對相應藥物的響應程度。那這又是如何影響的呢?

Nicholas McGranahan的研究發現,在腫瘤組織的內部實際上有很多新抗原,從幾十到數百不等(當然,實際可能比這個還要多)。根據基因突變的時間點來算,早期基因突變產生的新抗原可能在癌組織中更廣泛的存在,而相對較晚產生的基因突變產生的新抗原在癌組織中的比率相對較小。這就導致了一個現象,如果體內免疫細胞可以識別早期基因突變導致的新抗原,就可以獵殺更多的癌細胞,此時患者的療效會更好;如果體內免疫細胞更多的識別晚期基因變異產生的新抗原,獵殺的癌細胞會相對較少,這是就會出現響應后復發,或者不響應的的現象,這種現象也叫癌癥的耐藥性。

在研究過程中,McGranahan團隊發現,腫瘤組織中包含的早期新抗原越多,患者恢復的越好,反之亦然。

McGranahan團隊的這一新發現解釋了很多患者對免疫治療不響應的原因。同時也為未來癌癥的精準治療指出了兩條新路子。第一條是找出廣泛分布于腫瘤細胞中的早期新抗原,并找到識別這種新抗原的免疫細胞,體外擴大培養之后,輸回患者體內;第二條是根據新抗原合成疫苗,激發免疫細胞對攜帶有該抗原的癌細胞產生強烈的免疫反應。

然而,這兩種方法能否奏效也未可知,因為早在2012年就有人在研究新抗原,當時他們也是想利用新抗原開發疫苗,盡管他們不知道這里面的關系。在他們的研究中,他們根據50個新抗原制作疫苗,其中只有8個能夠激起小鼠的免疫反應。這項研究表明,只有少部分新抗原可以激發免疫反應。所以McGranahan團隊給我們的想象面臨著巨大的考驗。

|

|

|

| 官網:www.baichuan365.com | 微信服務號:iseebio | 微博:seebiobiotech |

|

|

|

| 商城:mall.seebio.cn | 微信訂閱號:seebiotech | 泉養堂:www.canmedo.com |

此文關鍵字:卡特|癌癥|西寶生物

相關資訊

- 抗生素輸液被禁止!(附無需輸液的53種病清單)

- 血液中游離DNA萃取用試劑的開發

- 科學家認定一種病毒和兩種細菌可能引起阿爾茨海默癥(AD)

- 研究揭示誘導多功能干細胞中的基因突變

- 中科院腦科學與智能技術卓越創新中心:在“腦海”中突破進取

- 2016年11月西寶員工生日會

- 我國研制成功世界首臺全自動干細胞誘導培養設備

- 蝙蝠細胞不會感染SARS-CoV-2的原因

- Cancer Cell:科學家發現能抑制多種腫瘤的酶抑制劑

- 新研究揭示:熬夜真的會”變傻“!睡眠期間大腦會啟動“排毒”程序,清除腦內垃圾

新進產品

同類文章排行

- 清除人體內衣原體感染的關鍵鑰匙

- iScience:一種對抗遺傳性神經系統疾病的潛在途徑

- 真的有可以中和所有已知COVID-19毒株的抗體?

- 細胞“廢物”使抗癌的免疫細胞恢復活力!

- 男性注意!這種食品攝入過多會導致結直腸癌

- 無路可退!主食中的農藥殘留,可誘發阿爾茨海默病

- Cell出乎意料新發現:原來是這種“瀕死體驗”讓癌細胞惡化

- 研究發現,冠狀病毒的形狀會影響其傳播

- Science Advances新突破:快速高效生產人體免疫細胞的新方法

- 《Nature Genetics》確定10個克羅恩病相關基因

資訊文章

您的瀏覽歷史

![葡甘露聚糖[魔芋;低黏度] 葡甘露聚糖[魔芋;低黏度]](http://www.baichuan365.com/UploadFiles/FCK/2017-03/20170328XZ6068TT60.png)